個人開発10年で学んだ、サービスのマネタイズから事業売却まで

個人開発を10年以上続け、これまでに複数のWebサービスを事業売却してきました。

個人開発を続けるモチベーションを見つけたい人や、マネタイズや事業売却を視野に入れている人の参考になれば幸いです。

自己紹介

Webサービス・ツールアプリ・ゲームアプリ・ボードゲームなど、ジャンルを問わず個人開発をしています。

詳しい経歴などはWebサイトをご覧ください。

売却実績

- 2021年:NotionでWebサイトを作れるノーコードサービス「Wraptas」を株式会社ペライチに事業売却

- 2024年:Webサービスを事業売却(売却先は非公開)

- 2025年:現在交渉中の案件が1件

最近開発しているもの

TypeAI:iOSのキーボードからChatGPTを呼び出せるネイティブアプリ

NitoAI:複数のチャットAIに同時に質問できるWebサービス

脱出ゲームクラブ:誰でも脱出ゲームを作って公開できるプラットフォーム(iOS / Web)

手遊びダンスゲーム ハンドリズム:幻冬舎から発売中のボードゲーム

個人開発の目的:お金だけがすべてではない

まず最初に伝えたいこととして、個人開発を続けるうえで、最も大切なのは 「楽しく作ること」だと思います。

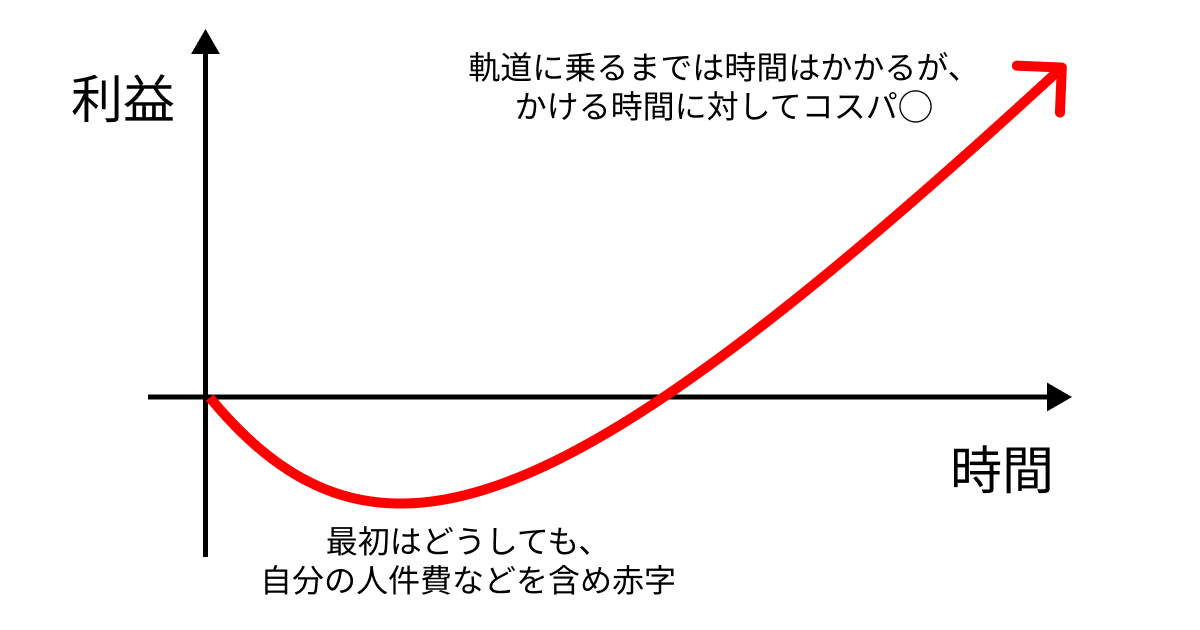

はっきり言ってすぐにマネタイズにつなげることはなかなか難しいです。お金を目的にしすぎると、成果が出るまでの“Jカーブ”の谷でモチベーションを失いやすくなります。

今回マネタイズの話はしますが、そもそも趣味として「意味はないけど面白いから作る」開発も立派な活動です。使う人がいなくても、自分が楽しいならそれで十分です。

完全に趣味として、そして特別役にも立たないけどおもしろいと思うから作る!というのを目的?にしたクソアプリアドベントカレンダーというのもあり、私も毎年参加しています。興味があればぜひ年末に気軽にご参加ください!

一方で、「自分が作ったもので直接お金を得る」という経験には特別な喜びがあります。

収益が出れば、他の時間を開発に充てられるようになり、時には本業を超えることもあります!

ロマンと現実のバランスを取りながら、稼げるなら稼ぐという姿勢も悪くないと思います!

新しいサービスを作るときに注意すべき法律

個人開発で「これ便利そう」「面白そう」と勢いで作ったサービスが、実は法的に問題を抱えていることもあります。ここでは初心者の方のためにも個人開発の”現実”として、特に注意したいポイントを挙げます。

「とりあえずログインに必要だからメールアドレスと、名前と、セグメント分けに使うから性別とか居住地とかアンケートとるか。。。」

「個人情報保護法・GDPR」などがあるので、不要な収集はやめましょう。

メールアドレスや氏名を取得する場合、プライバシーポリシーの明示が必要です。EU在住ユーザーが利用する可能性がある場合、GDPR対応も求められます。

不要な情報はそもそも集めないのが安全です。

「ユーザー間でメッセージ機能を作るか〜いわゆるDMがあると便利だし」

ユーザー間メッセージ(DM等)を実装する場合、プロバイダ責任制限法への配慮が必要です。

さらに、通信を行う場合には電気通信事業者の届け出が必要なケースもあります。

「自分もエンジニアだし、エンジニアの就職支援していくサービスってのはどうだろう」

就職支援や斡旋に関する機能は職業紹介業の許可が必要です。

マッチングや売買が発生するサービスでは、古物商取引や異性紹介業の対象になることもあります。

「サイトに”商品の記事を載せてください”って依頼がきたぞ、ひゃっほー!記事の中身はよくわかんないしそのまま載せるか」

2023年10月以降、広告であることを明示しない「ステマ」は違法です。「PR」「広告」などの明示が必要です。

「決済で毎回クレカ番号入力するの面倒だろうし、サービスで保存しておこう。これぞUX」

クレジットカード番号を自社で保存するのはNGです。Stripeなどの外部決済サービスを利用し、自社では保持しない設計にしましょう。

「副業禁止の会社で働いているから運営元は隠してサービス提供しよう、課金もあるけど」

課金や有料プランを提供する場合、特定商取引法として運営者情報や返金ポリシーの開示が必要です。これは個人開発者でも該当します。

ざっくり注意するべきポイントを列挙しましたが、もちろん他にも色々と気をつけるべき点はあります。リリースする前に事前に最低限そういった問題がないかは調べておきましょう。

個人開発で使えるマネタイズ手法一覧

法律に注意してサービスを作ったら、次は待ちに待ったマネタイズですね。

しかしサービスの特性によって、最適な収益モデルは異なります。ここでは主なマネタイズ手法を整理します。

バナー広告

Google AdSenseやAdMobなどを利用。1PVあたり0.1円前後が目安。最も導入が簡単です。

リワード広告

動画広告視聴などでユーザーに報酬を与える形式。アプリでよく使われ、1再生あたり1〜2円の報酬。

アフィリエイト広告

商品やサービスを紹介し、成果に応じて報酬を得る仕組み。高単価案件では1件1万円以上も。

例:証券口座開設や転職サイト登録など。

サブスクリプション・買い切り

サービス利用料として課金。SaaS型に多い。安定収益につながるが、実装難易度は高め。

🔧 実装難易度と単価は反比例する。初期は広告モデル、軌道に乗ったらサブスク導入という段階的な展開も有効です。

サービス特性別に見るマネタイズ戦略

ということで色々なマネタイズ手法があることは認識していただいたと思いますが。

サービスの性質に応じて適切なマネタイズがあります。

個人向けエンタメサービス

ユーザー課金は難しいため、広告収益モデルが中心。特定商品と親和性がある場合はアフィリエイトも効果的。

例:株式投資シミュレーションアプリ → 証券口座開設のアフィリエイト

個人向けツール

- 長期利用型(例:クラウドメモ系) → サブスクモデル

- 短期利用型(例:変換ツール) → 買い切りや広告モデル

一部機能を無料開放するフリーミアムモデルも有効です。

ビジネス向けツール

業務効率化などのツールは、利用料モデル(サブスク)が基本。広告は業務の妨げになるため不向きです。

法人向けの場合、請求書払い対応が必要なこともあります。

というわけで作るサービス・アプリそれぞれに合うマネタイズを意識して、実装してみていただければと思います。

とは言え最近はユーザーがサブスクに加入するハードルが下がってきているので、どんなサービスでもとりあえずサブスクが合うかどうか検討してみてもいいかもしれません。

マネタイズの最後の手段:事業売却

今回の本題、サービスのマネタイズで収益を得ることとは別で、サービス自体を売却することで収益を得る方法です。

「そもそもサービスって売れるの?」「いくらで売れるもの?」という話

※あくまでここで話すのは参考値です。

(特にサービス売却は買い手売り手が納得していれば相場はあって無いような物なので言い値の世界ではあります。。。)

今回は以下のことは考慮しません。

- 採用目的で、その後類似サービスを社内で作るためなどに買収する場合もある

- 赤字のサービスでもユーザー数が多いならそのユーザーやサービス基盤を買うために買収する場合もある

今回は基本的に「売上が出ているサービスをその会社が買って伸ばす」という前提での買収の話をします。なぜなら基本的に「継続的な売上が出ているサービスであれば、それに見合った金額をつければ売れる」からです。

(なので事業売却をやってみたいという方はぜひ挑戦してみてください。注意点もありますが)

気になる売却の相場感

売上があるサービスなら、概ね年商×2年分が目安。

たとえば月間売上100万円(MRR)なら、約2400万円が基準になります。

もちろんトレンド性や成長率によって上下しますのでこの限りではないですが、ベースの交渉ラインはこの辺かなと思います。

売却のきっかけ

私の場合は以下で話がスタートしました。

- 自身のブログやSNSで発信していて声がかかる

- サイト売却サービス(ラッコM&A、Batonz等)に登録してから交渉する

そもそも「このサービスは買い手を探しているんだ」ということを知ってもらわないと始まらないので、まず発信するのが大切です。

事業売却と会社売却の違い

また、事業だけを売却するのと会社売却は似てるようで結構違います。

| 項目 | 事業売却 | 会社売却 |

|---|---|---|

| 対象 | サービス単体 | 会社(株式)全体 |

| 手続き | 小規模なら最短数日程度 | 数ヶ月はかかる |

| 税制 | 通常所得扱い | 株式譲渡益扱い(税率が低い) |

売却シミュレーション:100万円で事業を売るには

例えば目標を「100万円で売却」とした場合、先ほどの基準「年商×2年分」から逆算すると、月間売上(MRR)は約4.2万円必要です。

例

- 月500円サブスク × 100人課金 → 収益4.25万円

- 現状が課金率1%、月1000DLのアプリ

であれば、、、ざっくり1年でMRR4.2万円が達成可能な数字になり、目標とした100万円で売却する基準に届きます。

それぞれの数字”だけ”ならなんとなく達成できそうじゃないですか?(もちろん簡単ではないですが、、、😂笑)

もちろんユーザーが増えると問い合わせ対応が増えたり、サービス運営としての責任も増えてきます。

ちゃんとマネタイズ出来てくると「課金率は2%にできたら1年後にはユーザーが3倍になる」なども見えてくるので、「もっと積み上げたほうがいいかも」「でも手離れしたい」など選択肢が出てくると思います。

事業売買に興味がある方は、みなさんのサービスでも、課金額、ユーザー数、流入、課金率、解約率などの変数があると思うので、それぞれ上記に当てはめて当てはめて狸の皮算用をして、テンションを上げて楽しく開発してきましょう〜!

まとめ:楽しみながら、現実的に続ける

個人開発の本質は「楽しむこと」だと思っています。

しかし、その延長線上に「収益化」「売却」という選択肢を持つと、活動の幅が広がり、継続のモチベーションも上がります。

- 法的リスクを避けてつくる

- サービス特性に合った収益モデルを選ぶ

- 運営が大変になってきたら売却を見据えるのも一つ

これらを意識するだけで、個人開発はより長く、より健全に続けられると思います!

もし事業売却や個人開発のマネタイズに興味がある方は、ぜひ気軽に相談してください。

開発を楽しみながら、次の一歩を目指していきましょう〜!個人開発やっていき 💪